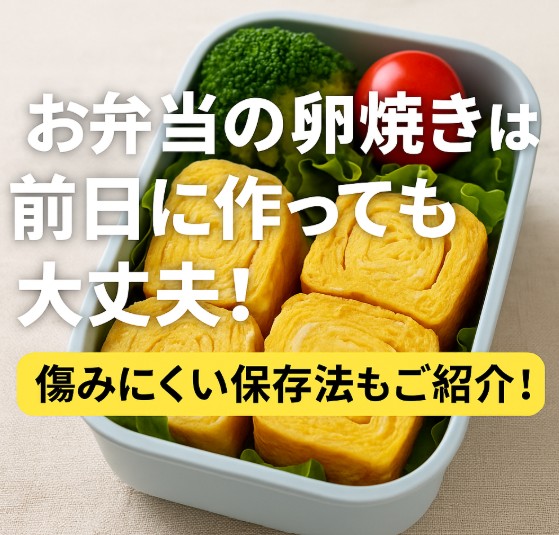

忙しい朝のお弁当作り、少しでも時短したいと思ったことはありませんか?中でも卵焼きは定番中の定番。でも「前日に作っても大丈夫なの?」「夏場は傷まない?」と心配になる方も多いはず。そこで今回は、前日に作っても安心な卵焼きの作り方と保存のコツ、さらに夏場でも安全に食べられるテクや、お弁当がパッと華やぐアレンジまで、たっぷりご紹介します!知っておくだけで毎日がラクになる情報満載です♪

\話題の商品をランキングでチェック/ 楽天ランキングペ ージはこちら<PR>

卵焼きを前日に作っても大丈夫?気になる安全性とポイント

卵焼きはいつまで日持ちするの?

卵焼きは手作りおかずの中でも定番ですが、「いつまで日持ちするの?」と不安になる方も多いですよね。基本的に冷蔵保存した場合、手作りの卵焼きは1日〜2日が目安とされています。ただし、これはあくまでしっかり火を通して、冷めてから冷蔵庫に保存した場合の話。火の通りが甘かったり、粗熱が取れないうちに密閉してしまうと、菌が繁殖しやすくなり日持ちしません。

また、冷蔵庫の温度にも注意が必要で、保存温度は10℃以下が理想です。ドアポケットなど温度が高めの場所に入れると、傷みが早まる可能性があります。

さらに夏場など気温が高い時期は特に注意が必要。お弁当として持ち出すなら当日中に食べるのが絶対条件です。卵焼きは「半熟風」が人気ですが、お弁当に使う場合はしっかり火を通したタイプにすることが、安全のためには大切です。

このように、正しい保存方法を知っていれば、前日に作った卵焼きでも十分安心して楽しめますよ。

前日に作る場合の注意点は?

前日に卵焼きを作ると、朝がとても楽になります。でも、ちょっとした注意を怠ると食中毒のリスクが高まるので要注意です。まず一番大切なのは火をしっかり通すこと。中がとろっとしている卵焼きは人気ですが、前日に作る場合は避けましょう。完全に固まるまでしっかり加熱するのが鉄則です。

次に大切なのが粗熱の取り方です。焼いたあとすぐにラップをしてしまうと、水蒸気で水分がこもり、雑菌の繁殖を助けてしまいます。清潔なバットや皿に並べて、常温で30分ほど自然に冷ますのがベスト。その後、ラップで包むか、密閉容器に入れて冷蔵庫へ。

また、保存中に他の食材と接触しないように、仕切りやラップで分けて保存するのも大事なポイントです。におい移りや味の変化を防ぐこともできますよ。

こうした手間を少し加えるだけで、前日に作った卵焼きも安心して使えるようになります。

朝作る vs 前日作る:メリットとデメリット

卵焼きを「朝に作る」か「前日に作る」かは、忙しさや気温によって選び方が変わってきます。ここでは、それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。

| 比較項目 | 朝に作る | 前日に作る |

|---|---|---|

| 安全性 | ◎(作ってすぐ使う) | △(保存状態に左右される) |

| 時短 | △(朝に時間がかかる) | ◎(朝に詰めるだけ) |

| 食感 | ◎(焼きたてが美味) | △(しっとり感が変わる) |

| 手間 | △(朝のバタバタに追加) | ◎(前日に余裕をもって) |

このように、朝に作る方が安全面や風味では有利ですが、前日に作っておくと圧倒的に時間の余裕が生まれます。特に夏場以外の時期で、しっかり火を通して保存すれば、前日に作るメリットはかなり大きいと言えます。

朝の時短を優先するなら、前日に準備するのは大きな助けになりますよ。

常温NG!正しい冷蔵保存の方法

卵焼きを前日に作って保存する場合、常温保存は絶対NGです。特に高温多湿の日本では、常温保存した卵焼きは数時間で菌が増殖してしまう危険があります。

保存する際の正しい手順は次の通りです:

-

焼き上がった卵焼きをバットなどに並べて30分程度自然に冷ます

-

冷めたら、一つずつラップで包むか、密閉容器に入れる

-

冷蔵庫の奥側など温度の低い場所で保存(理想は5℃以下)

また、保存期間の目安は冷蔵で1日〜2日まで。それ以上は風味も落ち、食中毒のリスクも高まります。

さらに、使う際は**詰める直前にもう一度加熱(レンジOK)**して、菌の増殖を防ぐとより安全です。特にお子様用や高齢者用のお弁当には、再加熱をおすすめします。

このひと手間が、安心と美味しさの差になります。

傷まない卵焼きの作り方とは?

卵焼きの傷みを防ぐには、調味料選びや焼き方にも工夫が必要です。例えば、以下のようなポイントを押さえると、より傷みにくくなります。

-

砂糖を多めに入れる:砂糖には保水性と殺菌効果があり、傷みにくくなる

-

酢を少量加える:酸性にすることで菌の繁殖を抑える

-

しっかり焼き固める:表面と中まで火が通るように焼く

-

水分の多い具材は避ける:ねぎやほうれん草など水が出やすいものはNG

-

粗熱を完全に取ってから冷蔵庫へ:温かいうちにしまうと逆効果

このような工夫をすることで、前日に作っても「おいしくて安心」な卵焼きをお弁当に使えますよ。

傷みにくい卵焼きにするための工夫5選

砂糖や酢の使い方で日持ちが変わる?

卵焼きを長持ちさせたいなら、実は「調味料の力」を借りるのがとても効果的です。特に注目したいのが砂糖と酢。この2つにはそれぞれ、食材の劣化を抑える働きがあります。

まず砂糖には「保水性」と「防腐効果」があり、細菌の繁殖を抑える力があります。特に、甘い卵焼きに多く使われる「砂糖多めレシピ」は、味だけでなく保存性も優れています。目安として、卵2個に対して砂糖を大さじ1〜1.5程度入れると、しっかり甘くなり保存にも効果的です。

次に酢。酢の酸性は雑菌の繁殖を抑える働きがあり、ほんの少し加えるだけで卵焼きがより傷みにくくなります。卵2個に対して小さじ1/2〜1の酢を加えるだけでOK。ただし、酢の風味が気になる場合は「すし酢」や「穀物酢」などまろやかな酢を使うと良いでしょう。

このように、砂糖と酢は簡単に取り入れられる上に保存性を高める頼もしい調味料です。味を調えつつ安全性もアップする、一石二鳥の方法ですね。

しっかり火を通すのが基本!

卵焼きを傷みにくくするための最大のポイントは、中心までしっかり火を通すことです。特に最近流行の半熟卵焼きやふわとろタイプは、見た目には魅力的ですがお弁当には不向き。加熱が不十分な卵は、サルモネラ菌などのリスクが高くなります。

理想は、卵焼きを表面にこんがり焼き色がつくまで焼くこと。中まで熱が通っているか確認するには、焼いた後に竹串を刺して中がドロッとしていないかを見るのも一つの方法です。

また、フライパンの温度管理も重要です。弱火〜中火でじっくり焼くことで、表面を焦がさずに中までしっかり火が通ります。

しっかり火を通すことで、菌の繁殖を抑えるだけでなく、食感もしっかりとした「お弁当向きの卵焼き」になります。安心して翌日使うために、焼き加減には妥協しないことが大切です。

水分を減らすコツと理由

卵焼きが傷みやすくなる一番の原因は水分です。水分が多いと、雑菌の温床になりやすく、冷蔵保存していても傷むスピードが早くなります。そこで、卵焼きを作る際は水分を極力減らす工夫が必要です。

まず、調味料にみりんや酒を使いすぎないようにしましょう。これらは水分量が多く、風味は良くなりますが日持ちには不向きです。代わりに、砂糖と醤油を中心に使うと保存性が高まります。

さらに、具材にも注意が必要です。ねぎやほうれん草などの野菜は水分が出やすく、日持ちを悪くする原因になります。具を入れる場合はしっかり水気を絞ってから加えるようにしましょう。

焼き上げ後のキッチンペーパーでの水分拭き取りも有効です。軽く押さえるだけで、余計な水分を除去できます。

水分を減らすことで、保存性が大きく向上し、前日に作った卵焼きでも美味しく安全に食べられるようになります。

冷め方がポイント?粗熱の取り方

卵焼きを安全に保存するためには、焼いた後の**冷まし方(粗熱の取り方)**が非常に重要です。熱いままラップや容器に入れてしまうと、水蒸気がこもって水分が出てしまい、菌の繁殖を助けることになります。

理想的な冷まし方は以下の通りです:

-

焼き上がったら、すぐに清潔なバットや網に移す

-

通気性のよい場所で自然に冷ます(30分程度)

-

扇風機やうちわで風を当てるのも◎

-

冷めたらすぐにラップやタッパーで密閉して冷蔵庫へ

また、湿気がこもらないよう、キッチンペーパーを敷いた容器に入れるのも効果的です。

このように、粗熱をしっかり取ることで卵焼きの劣化を防ぎ、翌日まで安心して食べられる状態を保てます。お弁当用の卵焼きには欠かせない工程ですね。

タッパーとラップの正しい使い方

前日に作った卵焼きを保存する際、容器選びとラップの使い方も安全性に大きく関わります。適切に保存しないと、せっかく傷みにくいように作った卵焼きも台無しになってしまうことがあります。

まず、ラップを使う場合は、卵焼きを1つずつ個別に包むのが理想です。こうすることで水分やにおいが他の食材に移るのを防げます。さらに、密着させることで空気に触れる面を減らし、酸化も防ぎます。

タッパーを使う場合は、必ず清潔なものを選びましょう。使用前にアルコールスプレーなどで消毒しておくと安心です。また、タッパーの底にキッチンペーパーを敷いておくと、余分な水分を吸い取り傷みにくくなります。

保存する際は冷蔵庫の奥側、温度が安定している場所に入れるのがポイントです。ドアポケットは温度変化が激しく、保存には向きません。

このように容器やラップの使い方を工夫することで、卵焼きの保存性は格段にアップします。少しのひと手間で、美味しさと安全性をキープできますよ。

冷凍保存もOK!卵焼きをもっと便利にする冷凍テク

冷凍できる卵焼きとできない卵焼きの違い

実は卵焼きも冷凍保存が可能です。でも、すべての卵焼きが冷凍向きというわけではありません。冷凍に向くもの・向かないものには、いくつかの特徴があります。

冷凍に向いている卵焼きの特徴:

-

しっかり焼かれている(火が完全に通っている)

-

味付けが濃いめ(塩や砂糖がしっかり入っている)

-

水分が少ない(具材が入っていない、もしくはよく水気を絞ってある)

冷凍に向いていない卵焼きの特徴:

-

半熟タイプやふわとろ仕上げ(食感が崩れやすい)

-

水分の多い野菜やチーズなどを含む(冷凍・解凍で水が出やすい)

-

味付けが薄すぎる(風味が飛びやすい)

つまり、冷凍するなら、プレーンでよく焼いた卵焼きが最適です。もし具材を入れるなら、しっかり水気を取る工夫が必須。事前に「冷凍前提」で作ることで、美味しさを保ったまま保存できますよ。

冷凍保存で気をつけたいこと

卵焼きを冷凍保存する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。これを守ることで、解凍後も美味しく食べることができます。

まずは冷凍のタイミング。焼きたての熱いまま冷凍すると、容器内で水分がこもって氷になり、解凍時にベチャベチャになってしまいます。必ず完全に冷めてから冷凍してください。

次にラップと保存容器の使い方。卵焼きは乾燥に弱いので、ラップでぴったり包んでからジップ付き袋や密閉容器に入れましょう。1個ずつ小分けにすることで、必要な分だけ取り出して使えるのもポイントです。

また、冷凍庫は「急速冷凍機能」があればそれを活用しましょう。急激に凍らせることで、食感や風味の劣化を防げます。

このように、冷凍保存も一工夫すれば、便利に・安全に卵焼きをストックできますよ。

ベストな冷凍方法と解凍方法

卵焼きを冷凍するなら、保存と解凍の方法をセットで覚えておくのがベストです。ここではおすすめの冷凍&解凍テクニックを紹介します。

【冷凍のやり方】

-

卵焼きを完全に冷ます

-

一切れずつラップでぴっちり包む

-

ジップ付き保存袋または密閉容器に入れる

-

空気をしっかり抜いて密閉し、冷凍庫へ

【解凍のやり方】

-

お弁当に入れる場合:自然解凍(朝に入れて昼までに解凍)

-

朝に加熱する場合:電子レンジでラップごと600Wで20〜30秒ずつ加熱(加熱しすぎに注意)

-

しっとり感を保ちたい場合は、冷蔵庫での一晩解凍もおすすめ

解凍後は再冷凍NG。使い切るようにしましょう。冷凍での保存期間は2週間〜1ヶ月以内が目安です。

この冷凍&解凍テクで、毎日の弁当作りがぐっと楽になりますよ。

冷凍卵焼きの味を落とさないコツ

「冷凍すると味が落ちるんじゃない?」と心配される方も多いですが、ちょっとした工夫で冷凍卵焼きでも美味しさをキープできます。

まず大切なのが濃いめの味付け。冷凍や解凍でどうしても風味が飛びがちなので、いつもより砂糖や醤油を1.2倍程度にすると、解凍後も美味しく感じられます。

次に、ラップの密着度。空気が入ると乾燥してパサつくので、しっかりとぴったり包むのがコツです。さらにジップ付き袋に入れて空気を抜いて密封することで、冷凍焼けも防げます。

解凍時には、加熱しすぎないことも重要です。レンジでチンしすぎると硬くなりがちなので、少しずつ加熱して、様子を見ながら調整すると◎。

最後に、冷凍前に卵焼きの厚さを均一にしておくと、加熱ムラがなく解凍後もふっくらした食感をキープできます。

このような工夫で、冷凍卵焼きも「作りたてに近い味」を楽しめますよ。

1週間分をまとめて作る方法

毎朝の弁当作りをラクにしたい方におすすめなのが、卵焼きを週末にまとめて作り置きして冷凍しておく方法です。これなら、平日の朝は温めて詰めるだけでOK!

【作り方のステップ】

-

卵を6〜8個分まとめて焼く(2〜3本分)

-

1本の卵焼きを6〜8等分にカット

-

1切れずつラップで包む

-

ジップ袋に入れて冷凍庫へ

-

食べる分だけ朝に解凍 or 自然解凍で使う

この方法なら、1週間分の卵焼きが一気に用意できて、時短にもなり経済的です。

また、味に変化をつけたい時は、1本ごとに違う味付け(甘め、醤油風味、青のり入りなど)にするのも楽しいですよ。

冷凍保存を上手に活用することで、弁当づくりがもっと気軽になり、忙しい朝の強い味方になります。

食中毒を防ぐ!夏のお弁当卵焼き対策

高温多湿の夏こそ注意すべき理由

夏場は気温が高く湿度も上がるため、菌が繁殖しやすい環境になります。とくにお弁当の中は温度管理が難しく、朝に作ったおかずが昼までに痛むことも珍しくありません。卵焼きも例外ではなく、間違った保存方法や詰め方をしていると数時間で傷んでしまう可能性があります。

たとえば、夏場の通勤・通学時に持ち歩いている間、お弁当の中の温度が30℃以上になると、黄色ブドウ球菌やサルモネラ菌などの食中毒菌が一気に増殖してしまいます。これが原因で腹痛や下痢を引き起こすことも。

そのため夏は、以下のポイントに気をつける必要があります:

-

しっかり加熱し、粗熱を完全に取る

-

冷凍や冷蔵保存をうまく使う

-

保冷剤や保冷バッグを活用する

夏場こそ、手間を惜しまず対策することで安全なお弁当が作れますよ。

殺菌力のある具材や調味料を使おう

夏のお弁当に安心して入れられる卵焼きを作るには、殺菌効果のある食材や調味料を積極的に取り入れるのがポイントです。こうした工夫で、菌の繁殖を抑えることができます。

【殺菌効果が期待できる調味料】

-

酢:酸性で菌の繁殖を防ぐ

-

塩:浸透圧で水分を奪い、菌の繁殖を抑える

-

砂糖:保水性があり、菌の増殖を遅らせる

-

わさび:抗菌作用あり(ただし子ども用には注意)

【おすすめの具材】

-

青じそ(大葉):抗菌作用が高く、お弁当にも彩りを加える

-

しょうが:加熱しても香りと殺菌効果がある

-

梅干し:酸の力で殺菌しつつ、風味もアップ

これらを使った卵焼きのレシピを取り入れることで、見た目にも味にも変化が出て、食欲が落ちがちな夏でも美味しく食べられる工夫ができます。

保冷剤と保冷バッグの正しい使い方

卵焼きを安全にお弁当に詰めるには、外部からの温度上昇を防ぐことが何より大切です。そこで活躍するのが、保冷剤と保冷バッグ。この2つをうまく使えば、夏のお弁当も安心して持ち歩けます。

【保冷剤のポイント】

-

お弁当の上下または両側に挟むように配置

-

冷凍庫で一晩しっかり凍らせておく

-

長時間持ち歩く場合は大型タイプを使用

【保冷バッグの選び方】

-

内側がアルミ蒸着素材のものは保冷効果が高い

-

サイズはお弁当箱と保冷剤がぴったり入るものが理想

-

開閉部分がしっかり閉じる構造(マジックテープやファスナー式)

また、朝に冷凍した卵焼きを詰めると、自然解凍の間に保冷効果も得られて一石二鳥。これも夏ならではのテクニックです。

このように、温度管理を工夫することで、夏のお弁当でも安心して卵焼きを楽しむことができます。

お弁当箱の素材で変わる衛生面

意外と見落としがちなのが、お弁当箱の素材による衛生面への影響です。夏のような気温が高い時期は、使う容器にもこだわりたいところです。

【衛生的な素材の例】

-

抗菌仕様のプラスチック容器:菌の繁殖を抑える加工がされている

-

ステンレス製の弁当箱:熱伝導率が高く、冷やした状態を保ちやすい

-

アルミ弁当箱:昔ながらで通気性がよく、熱を外に逃がしやすい

逆に、木製や布製のランチボックスは通気性はありますが、水分を吸収しやすく菌が繁殖しやすいので夏場は不向きです。

また、どの素材でも共通して大切なのが、使用前にしっかり洗って乾燥させること。使い終わった後もしっかり洗浄・消毒をしておけば、清潔に保つことができます。

容器選び一つでも、食中毒リスクを減らすことができますよ。

子どもや高齢者に配慮したお弁当作り

夏のお弁当作りで特に気をつけたいのが、体力の弱い子どもや高齢者向けの配慮です。免疫力が低い世代は、わずかな食中毒菌でも体調を崩しやすいため、より慎重な対策が求められます。

【卵焼きの工夫ポイント】

-

中まで完全に火を通す

-

酸味のある調味料(酢・梅干し)を取り入れる

-

保冷効果を意識した詰め方をする

-

前日に作ったものでも朝に再加熱する

また、誤って痛んだ卵焼きを食べてしまわないように、におい・見た目・食感の異常を感じたらすぐ廃棄することも大切です。

さらに、子ども用には「可愛い形」や「食べやすいサイズ」にカットしてあげることで、食べやすく、見た目の楽しさから食欲アップにもつながります。

食中毒予防を徹底しつつ、食べる人のことを考えたやさしいお弁当を作ることで、夏でも安心してお弁当タイムを楽しめますよ。

もっと美味しく見せる!卵焼きのアレンジと詰め方

人気の卵焼きアレンジレシピ

卵焼きはシンプルな味付けでも十分美味しいですが、ちょっとしたアレンジを加えるだけでグッと魅力がアップします。飽きないお弁当作りには、毎日のバリエーションが大事ですよね。

以下は、定番人気のアレンジレシピです:

-

青のり入り卵焼き:風味と彩りがアップ。青のり小さじ1を卵に混ぜるだけ

-

チーズ入り卵焼き:子どもにも大人気。スライスチーズ1枚を巻き込んで焼く

-

しらす入り卵焼き:カルシウムも摂れて栄養バランス◎

-

ひじきとにんじんの煮物入り:残り物リメイクにぴったり

-

ケチャップ味のオムレツ風卵焼き:卵2個に対してケチャップ大さじ1を混ぜて焼く

これらのアレンジはどれも簡単にできて、味の変化をつけやすく飽きがこないのが魅力です。具材を加える場合は、水分をよく飛ばしてから入れることで、保存性もキープできます。

日々の弁当作りに彩りと楽しさを加える卵焼きアレンジ、ぜひ取り入れてみてください。

彩りアップの詰め方テクニック

卵焼きは「黄色」という色自体が弁当の中でもとても映える存在ですが、詰め方によってさらに美味しそうに見せることができます。見た目のバランスを整えることで、食欲もアップしますよ。

おすすめの詰め方テクニックはこちら:

-

断面を上に向けて立てて詰める:年輪模様が見えて華やかに

-

斜めカットして交互に並べる:動きが出ておしゃれに

-

カップに入れて独立させる:汁気が出にくく、清潔感もアップ

-

緑や赤のおかずと隣接させる:ブロッコリーやミニトマトと並べるだけでカラフルに

-

ギザギザカットで見た目を工夫:波形の包丁を使うと可愛らしい印象に

また、卵焼きを詰める前にキッチンペーパーで余分な水分を取ることも、美しさを保つ秘訣です。

色と形を意識した詰め方は、写真映えもよく、SNS投稿にもぴったりです!

卵焼きだけで主役級のおかずに!

卵焼きは脇役としての印象が強いですが、アレンジや詰め方次第では主役級のおかずにもなります。たとえば、ボリューム感や栄養を加えるだけで、一気に満足感のある一品に変身します。

おすすめの主役級卵焼きアレンジ:

-

ハム&チーズ入り卵焼き:たんぱく質もたっぷりで食べ応え◎

-

豚ひき肉のそぼろ入り卵焼き:ごはんにも合うしっかり味

-

明太マヨ入り卵焼き:ピリッとした味がアクセントに

-

野菜たっぷり卵焼き:小松菜やにんじん、パプリカで栄養満点

こうしたアレンジで**「卵焼きだけでも立派なおかず」**が完成します。主菜にもなる卵焼きをうまく活用すれば、お弁当作りがずっとラクになりますよ。

作り置きでもしっとり!食感キープの方法

前日に作った卵焼きや冷凍した卵焼きでも、パサつかずしっとりとした食感を保つためのコツがあります。食感が良いと、翌日でも「おいしい!」と感じやすくなります。

【しっとり食感をキープするポイント】

-

砂糖を多めに入れる(保水効果でしっとり感持続)

-

低温でじっくり焼く(中まで火を通しつつ柔らかさを保つ)

-

焼きすぎない(加熱しすぎると固くなりやすい)

-

冷蔵保存中は乾燥を防ぐため密閉ラップで包む

-

再加熱は電子レンジでラップに包んで軽く加熱

また、冷凍卵焼きを使う場合は自然解凍かレンジで少しずつ温めるのがおすすめです。急激な加熱は食感が固くなる原因になるので注意が必要です。

これらのテクニックで、作り置きの卵焼きも「作りたてのようなしっとり食感」をキープできますよ。

SNS映えする卵焼きの形・断面

最近は、お弁当の中身をSNSにアップする方も多く、「映える卵焼き」にも注目が集まっています。ちょっとした工夫で、写真映えする卵焼きが簡単に作れますよ。

【SNS映えする形・断面アイデア】

-

花形卵焼き:切った断面が花のように見えるよう工夫して巻く

-

ハート型:カット後に2つをくっつけてハート型にする

-

カラフル具材入り:にんじん、ピーマンなど色とりどりの野菜を入れる

-

キャラ弁風模様入り卵焼き:焼く時に海苔やチーズを一緒に巻いて模様を作る

-

段差をつけた斜めカット:高さのある見た目で立体感アップ

また、撮影時の背景にウッドトレイやナチュラルな布地を使うと、より可愛らしい印象に。お弁当全体をまとめて写真に収める際は、卵焼きを中央に配置すると主役感が出て効果的です。

見た目の工夫で、お弁当作りがもっと楽しくなりますよ!

まとめ

お弁当に欠かせない卵焼き。忙しい朝に前日に作っておけたらとても便利ですが、「本当に大丈夫?」という不安もありますよね。この記事では、卵焼きを前日に作っても安心してお弁当に使えるように、安全性・保存方法・冷凍テク・夏場の対策・見た目の工夫まで、幅広くご紹介しました。

ポイントは、しっかり火を通すこと、水分をできるだけ減らすこと、そして清潔な状態で冷まして冷蔵・冷凍すること。特に夏場は、保冷剤や抗菌作用のある食材をうまく使って、食中毒対策を万全にしましょう。

さらに、アレンジや詰め方を工夫すれば、卵焼きは単なる脇役ではなく、主役級のおかずにもなります。見た目の工夫で食欲もアップし、SNS映えも狙えます。

今日ご紹介したテクニックをぜひ日々のお弁当作りに取り入れて、安心・安全で美味しい卵焼きを楽しんでくださいね!